СЕМЕН ГУРАРИЙ

ПРАЗДНЕСТВА

НАТАНА

1996 год.

После гастролей в Киеве французский дирижёр Пьер-Доминик Понелль спросил

меня: знакомо ли мне имя Натана Рахлина?

Прослушав по совету киевских музыкантов некоторые записи Рахлина, он

пришёл в восторг от искусства дирижёра..

1998 год. Из концертной поездки в Казань, тот же дирижёр

привёз две газетные статьи о Натане Рахлине. И множество вопросов: каким он был

человеком, как он работал, почему его не знают на западе и т.д., и т.п.

Его глаза смотрели в разные стороны. Вас не покидало ощущение двойственности.

Некий феномен то ли отсутствия, то ли полуприсутствия. Ощущение подвоха.

Что он видел? Или слышал? Цепко, с привычной

дирижёрской хваткой охватывал звуковые флюиды пространства? Или лукавил,

забавляясь наивностью собеседника? А может просто для него не существовало

одноголосия? Впрочем, вряд ли Рахлину было скучно. Наверняка он умел слушать и

тишину. И в безмолвном для нормальных людей хаосе повседневности различать некие

созвучия.

Он не ходил, а тащился, брёл тяжёлой, косолапой походкой, погружённый вроде бы в

себя, или в какие-то потусторонние грёзы. Но вдруг мог развернуться и пересечь

неожиданно бодрым шагом улицу, устремляясь к знакомому встречному. Разумеется,

если встреча была для него желанна. Иначе никакие силы не могли вернуть его с

заоблачной высоты на землю.

Он увиливал от серьёзных разговоров под прикрытием

анекдотов, «случаев» из жизни. Мог в самый разгар беседы поймать за руку

скользившую мимо тенью юную оркестрантку. И вот вы уже более не его собеседник,

а лишь соглядатай шоу Натана Рахлина.

Он модулировал из тональности в тональность

моментально. Ручки смущавшейся оркестрантки пропадали на несколько минут в его

огромнейших ладонях, старческий голос дирижёра вкрадчиво обрастал необходимыми

виолончельными тембрами.

Тем не менее, в плавной гибкости его жестов

ощущалась готовность к побегу. Куда? От кого? Да просто так, ускользнуть в

некоей самозащите. Смодулировать. Завоевать кульминацию. Задержать дыхание.

Затаиться. Онеметь ...

Прочтение им жизненных ситуаций мало чем отличалось

от его музыкальных интерпретаций.

Во время концерта Рахлин

умудрялся в самый пик кульминации «понаблюдать» одним глазом за залом, или ...

за обитателями правительственной ложи. Ему мало было управлять стихией звуков.

Всё пространство вокруг должно было немедленно откликаться на создаваемые им

тончайшие музыкальные флюиды. Мир –

это вибрационное поле бесконечных изменений.

Единство интерпретации и жизни? Диалектика пространственной архитектоники? В её

изменчивых деталях, кстати, простому смертному (не Рахлину же, конечно) можно

было и задохнуться. Если не видеть, не слышать звуковых горизонтов. Или не уметь

самой «малости» – замешивать подробности в некую строительную массу.

Впервые Рахлина услышал я вживую в

шестьдесят пятом году. Апрельская распутица на казанских улицах. Дворец Культуры

им. Ленина. До начала одного из концертов традиционного и единственного тогда в

Казани фестиваля «Ленинского фестиваля искусств» оставалось чуть более получаса.

В буфете ДК продрогшая публика согревалась чаем, «вприкуску» с пережаренными,

коричневыми пирожками.

Легендарный Рахлин появился в

буфете для всех неожиданно. Вкатился в незнакомое фойе и застыл растерянности.

Однако, наш педагог по специальности, вездесущий Эммануил Александрович Монасзон,

разумеется, Рахлина знал лично. Подбежал, что-то спросил у дирижёра, одетого уже

во фрак, смеясь закивал, подбежал к раздатчице и вынес для маэстро кружку пива.

Рахлин с прозаичной жадностью немедленно отпил половину, что-то рассеяно ответил

Монасзону, вытер ладонью с губ пену и покатился, заспешил за кулисы. Предстояла

Пятая Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Куйбышевской филармонии.

В вытянутом, узком зале на мирно

настроенную публику обрушилась густая звуковая лавина. О мундирно-зеленоватые

стены ударялись секвенции, волны кульминаций сдавливали дыхание неподготовленых

к преувеличениям слушателей. От предельной интенсивности высказывания изнывающе

ломило в висках. Круглый, легатный

Рахлин испытывал казанских провинциалов на прочность. Сардонически усмехался

между частями, приглядывался.

Словом, Рахлин в очередной раз (по рассказам это был его не первый приезд)

продирижировал оркестром в Казани. Казанцы, тем не менее, и не подозревали, что

он в состоянии дирижировать и целым

городом. Что, в принципе и произошло, и чему мы были свидетелями в течении почти

пятнадцати лет.

Итак, продирижировал и пропал. А потом поползли слухи о создании в Казани

симфонического оркестра под его руководством. Объявили конкурс. Но всё это шло

как бы мимо меня.

Лишь случай сделал меня свидетелем той основательности, с которой город

готовился к появлению великого музыканта. Городские инстанции активно искали

подходящую квартиру для Рахлина. С этой целью посетили и коттедж, где проживал

ваш покорный слуга, так как наша семья должна была как раз переехать в

многоквартирный дом. Жилище приезжал осматривать сам Назиб Жиганов со свитой ...

и я выступал в роли гостеприимного хозяина. Важные посетители не скрывали

разочарования – квартира оказалась слишком маленькой для знаменитого дирижёра.

Позднее я не раз бывал в его казанской квартире на Большой Красной. Жилище

дирижёра поражало книгами. Вернее, библиотекой, которая в своё время считалась

одной из самых ценных личных библиотек в стране. Кто собирал книги? Думаю, что и

сам Натан Григорьевич, и его жена Вера Львовна. Натан Григорьевич любил

спрашивать с хитрой улыбкой: «А вы видели такую-то книгу?» Гордиться, впрочем,

было чем: книги собирались по темам, осознанно, много ценнейших фолиантов

датировались ещё 19 веком.

Интерес к книгам у Рахлиных был постоянен, как у подлинных библиофилов. Помню,

что придя к нам первый раз в гости, супруги Рахлины прежде всего внимательно

осмотрели собрание наших книг, которое по тем временам в Казани считалось не

самым последним. Сам Рахлин был, впрочем, довольно рассеян. Зато Вера Львовна

тут же попросила меня подарить(!) ей пару книг. Разумеется, я это

незамедлительно и сделал, растерявшись от довольно бесцеремонной прямоты

маленькой, сухонькой, редко улыбавшейся жены дирижёра. Вера Львовна, любила

беседовать в основном о тяжести повседневных бытовых проблем, при этом смотрела

на собеседника настороженно. Во время же трапез, она бдительно следила, чтобы её

гурман-муж не «перебирал». Кушал же Рахлин и в самом деле с неподдельным

удовольствием и аппетитом, плотоядно смакуя угощения. Оторваться от еды мог лишь

для весёлых историй или анекдотов. Рассказывал мастерски, без нажима, с лёгкой

усмешкой.

Первый раз я выступал с

филармоническим оркестром под управлением Рахлина осенью 1968 года. Этому

предшествовало неожиданное посещение Натаном Григорьевичем нашего совместного с

моей женой, пианисткой Людмилой Диденко концерта, на котором впервые в Казани

(за достоверность, впрочем, не ручаюсь) прозвучали

в один вечер оба фортепианных

концерта Брамса на двух роялях. Аккомпанировал нам, как всегда мастерски,

Эммануил Александрович Монасзон. После этого концерта и последовало приглашение

выступить мне со Вторым концертом Брамса с Симфоническим оркестром

филармонии под управлением Натана Рахлина, а моей жене с Первым концертом с

Одиссеем Димитриади. Это было чудо: мы попали в «обойму солистов» и впоследствии

играли не раз с основанным за год до этого Симфоническим оркестром концерты

различных композиторов.

Первая оркестровая репетиция с

Натаном Григорьевичем запомнилась навсегда. За несколько дней до этого, мы

встретились в консерваторском классе: маэстро пришёл с партитурой и попросил

наиграть основные темы, вяло махал одной рукой, похваливал. На следующий день

оркестровая плановая репетиция была отменена: Рахлин попал в больницу. Посетив

его там, я нашёл пациента вполне бодрым – кризис миновал. Натан Григорьевич

шутил и уверял меня, что завтра на генеральной репетиции нам вполне хватит времени.

Репетицию Рахлин проводил сидя, долго учил оркестровые эпизоды затем

«прогонял» по разу эпизоды с солистом до следующего оркестрового тутти и вновь

застревал: основательно учил с оркестром, подробно, по группам. Оркестр играл

нестройно и вразвалочку. Когда доплелись до финальной четвёртой части, и

инспектор объявил перерыв, меня попросили встать и ... начали убирать со сцены

рояль. В изумлении я бросился к Рахлину. Вот что дословно услышал обескураженный

солист от Натана Григорьевича: «Не волнуйтесь, деточка, на концерте всё будет

...»

На концерте, вечером и в самом деле было всё по-другому:

Рахлин преобразился, оркестр звучал замечательно. Я был воодушевлен, первый раз

с оркестром и Рахлин ... Правда

из-за отсутствия опыта чуть не прекратил играть в начале 3 третьей части, так

как не расслышал виолончели, сидевшей напротив, даже привстал со стула, чтобы

удостовериться что концертмейстер виолончелей играет. Но это были, так сказать,

акустические сюрпризы зала.

Уже потом я узнал, что Рахлин вообще не любил играть с

солистами и особенно ... репетировать с ними. И если кто-нибудь из них

«возникал» по этому поводу, робко

высказывал свои пожелания, то прославленный маэстро, приговаривая себе что-то

бурчливо под нос, мог ... загнать темп, или нарочито взять темп чересчур

медленный ... Из солистов только

Ростроповичу милостиво разрешалось делать

дирижёру замечания. В этом я убедился сам, просиживая часто на

рахлинских репетициях.

Как он репетировал? На первый взгляд без какого-либо плана. На самом деле

хаос был видимый. Да, он вечно не успевал отрепетировать подробно все эпизоды,

застревал на отдельных эпизодах, на эффектных кульминациях, несмотря на стресс,

добивался слаженности отдельных групп, давал им упражнения, отпустив других

оркестрантов на перекур, а потом спешно прогонял всю программу; времени не

хватало, он просил оркестр задержаться, вмешивались представители профсоюза,

часть музыкантов покидала зал, раздавались отдельные грубые реплики

оркестрантов, репетиция прерывалась.

Тем не менее, Рахлину каким-то чудом удавалось почти всегда подготовиться

к концерту, вопреки сумбурным репетициям и постоянным конфликтам с отдельными

оркестрантами. Просто он знал как и

куда вести всю эту разнородную оркестровую массу во время выступлений, и как

опытнейший кормчий сосредотачивался на подводных рифах программы во время

репетиций, перепрыгивая казалось бы бессмысленно от эпизода к эпизоду. Он всегда

представлял: как должно звучать. И эти представления были точны. А пути-дорожки

к достижению цели могли быть разными. .

По большому счёту он не был нужен советской власти. И несмотря на самые высокие

должности, почётные звания и награды, оставался где-то вне генеральных пафосных

дорог, хотя и мог формально принимать участие в официальных празднествах.. Это

был художник, как сейчас бы сказали, своей нарративной линии, в соответствии с

которой он интерпретировал не только музыку но и окружавшую его

действительность. То есть попросту её частенько не замечал, если она не

вписывалась в его эмоциональную историю с его ценностями и убеждениями.

Поэтому он не любил работать в

оперном театре: ему мешала по

его же собственному признанию ... сцена с артистами, не укладывавшаяся в его

общий музыкальный сюжет общения с музыкой и оркестром. Поэтому он не любил

работать с солистами и «бороться» с их, как правило, нездоровым эгоцентризмом и

«ячеством». Поэтому искренне недоумевал, когда нужно было внезапно заканчивать

репетицию, ведь на его взгляд ещё столько предстоит сделать.

В свою очередь и властные структуры до конца

не доверяли ему и его интерпретациям, ведь они были чересчур спонтанны и

жили по неведомым чиновникам принципам с их постоянной готовностью к неожиданным

преображениям, новым акцентам, смещению привычных смыслов и канонов.

Да и как же можно было ему доверять, если он может во время концерта покинуть

дирижёрский пульт и на глазах растерянных слушателей неуклюже пробираться между

рядов оркестрантов к последнему пульту, одолжить у обескураженного скрипача с

последнего пульта его инструмент и, наигрывая, на скрипочке, возвратиться на

авансцену, потом проделать подобное и с тромбоном. Или на торжественном

заседании, посвящённом юбилею

Октябрьской революции, на глазах публики, вначале что-то компроментирующе

нашёптывать на ухо зардевшейся от смущения симпатичной соседке по президиуму,

жать ей недвусмысленно ручки, а затем к потехе всего зала чистить уши своей

дирижёрской палочкой. Это уже никакое не чудачество.

А его пресловутые издевательские задержки концертов по причине якобы его

внутренней неготовности или просто забывчивости или элементарной расхлябанности,

когда высокие чины из

правительственных инстанций вынуждены были ожидать его появления на сцене по 30

- 40 минут.

Чего стоит случай, произошедший на одном из юбилейных концертов в переполненном

оперном театре, когда Рахлин всё откладывал и откладывал начало концерта,

капризничал, переодевал рубашки, искал что-то в партитуре. Номенклатурная

публика, собранная на торжества со всей республики, нервничала. Оркестр сидел,

уже настроившись, на сцене. Назревал скандал. И тут кому-то пришло в голову,

вбежать в артистическую и крикнуть «Брежнев приехал!» Через минуту в зал

впорхнул Рахлин.

Когда один из «обиженных» работников обкома, отказал беспартийному Рахлину в

праве на посещение обкомовской столовой, маэстро, не соблюдая установленных

правил субординации, направился с жалобой, сразу же к первому секретарю

Татарского обкома партии Ф.А.Табееву. Об этой истории я слышал из уст самого

Натана Григорьевича, пересказывавшего с гордостью о реакции главы партийной

администрации республики: «я его (партчиновника) положу перед входом в столовую

как половик, чтобы вы вытерли об него ноги и вошли внутрь».

Он был непредсказуем во всём. Мог заснуть или сделать вид, что заснул на уроках

по дирижированию, и когда концертмейстеры и студенты прекратили играть и

затихли, неожиданно «проснуться» с лукавой репликой: ага, я вас застукал!»

Он не вписывался ни в какую систему (а уж тем более в советскую). Если бы волею

судьбы он жил на Западе, то и там, несомненно, оставался бы Рахлиным. Как-то я

спросил его в лоб: «Почему Вы не уезжаете из этого совка? Вас бы узнал весь мир,

неужели Вам кажется, что Вы не смогли бы там жить?»

«Видите ли, если жрать и срать, то можно жить и в фашисткой Испании, но для

меня...», – печально начал Натан Григорьевич, но тут его прервали.

Можно лишь догадываться, о чём он хотел ещё сказать. Больше мы к этой

теме не возвращались.

Его человеческая и творческая сущность не укладывалась в

общепринятые нормы. Он был не один из многих, а единственный во всём. Его

и сравнить то не с кем. У него как бы не было предшественников,

музыкально-генетических истоков, эдакий дирижёр ниоткуда. Конечно, он

сформировался в стране Советов, но его музыкальный путь к вершинам был

уникальным: кто из его знаменитых современников, дирижёров начинал свою карьеру

как скрипач и кларнетист в клезмерском ансамбле, затем в Гражданскую войну

«служил» трубачом-сигналистом в Червоноказачьем полку а затем в оркестре дивизии

Г.Котовского, (став неоднократным свидетелем ожесточенных рукопашных схваток)?

Кто из них мог бы сыграть симфонию Бетховена на баяне или на гитаре, кто из них

с энтузиазмом основывал новые

симфонические коллективы в провинциальных городах и доводил их до столичного

уровня? Кто из них мог исполнить как Рахлин если не Скрипичный концерт Брамса,

на дипломе, то хотя бы лишь

последнее соло на скрипке в «Прощальной симфонии» Гайдна? Не умаляя ни их

таланта, ни заслуг – никто: ни Мравинский, ни Мелик-Пашаев, ни Паверман, ни

Элиасберг ни другие его известные конкуренты по первому Всероссийскому конкурсу

дирижёров

Кстати, из 4 полагавшихся репетиций перед финальным туром, юный Рахлин

использовал по-настоящему только одну генеральную репетицию. По его рассказам,

первые три он был не в состоянии проводить полнокровные репетиции, так как ему

казалось, что между пультами ходит его скончавшийся во время конкурса, отец.

Никто из дирижёров-современников не мог сравниться с ним по количеству премьер

современных композиторов практически из всех регионов тогдашней советской

империи: Азербайджана, Армении, Дагестана, Грузии, Казахстана, Литвы, Мари и

других, не говоря уже о десятках произведений русских, украинских и татарских

композиторов.

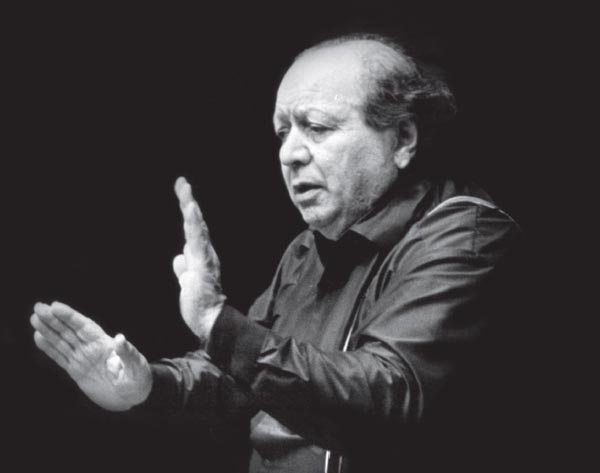

Совершенно не пафосный, ироничный к себе и другим, грузный и неповоротливый в

жизни, на сцене он моментально преображался: двигался к подиуму окрылённой

походкой и с первыми звуками мистически завораживал оркестр и публику

исповедальной искренностью.

Незабываемы его прочтения «Манфреда» и Шестой симфонии Чайковского, Реквиема

Верди, Фантастической симфонии Берлиоза, Прощальной симфонии Гайдна.

Не могу утверждать, что его трактовки сочинений были мне всегда по душе. Иногда

мне претила эмоциональная чрезмерность, калейдоскоп темпов и эффектов, скажем, в

его собственной обработке для оркестра «Чаконы» Баха, хотя это считается и по

сей день одним из исполнительских шедевров Натана Григорьевича.

Запечатлелись в памяти его репетиции, на

которых за внешней хаотичностью прослеживались принципы рахлинской творческой

лаборатории: культ звукового баланса и внимание к аккордовой «начинке», к

средним голосам, тщательная работа над фразировкой, над штрихами.

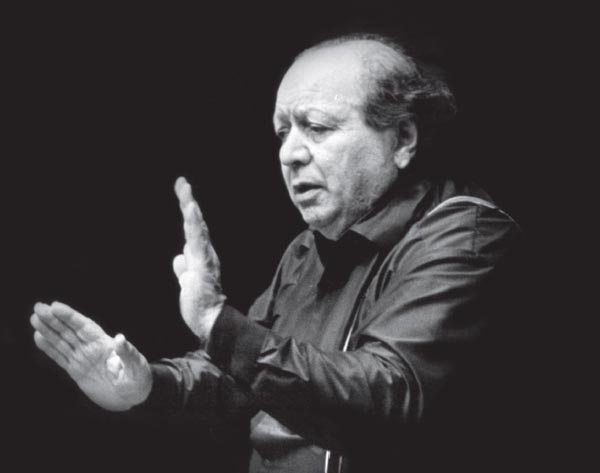

Его дирижёрская техника была не просто отточена и профессиональна, она была

гармонична и словно бы не замечалась. Единственный из всех известных мне

дирижёров он играл практически на всех инструментах. Его пожелания по

звукоизвлечению были всегда конкретны. При надобности он мог и показать как

должно звучать. Его советы оркестрантам и высказывания поражали афористичностью.

Вот только одно из них: на вопрос как он относится к одному знаменитому

дирижёру, он ответил с мягкой извиняющейся улыбкой: «Что можно сказать о

музыканте, руководящем десятки лет одни из лучших оркестров страны, если у него

в доме нет книг?».

Непревзойдённый романтик, он превосходно исполнял и произведения композиторов 20

века: Малера, Р.Штрауса, Стравинского, Шостаковича, Прокофьева, Гершвина,

Хиндемита, Бриттена, Энеску, Владигерова, Сибелиуса, Мясковского, Щедрина,

Паленичека.

«Репертуарная политика» дирижёра соответствовала вневременным. ценностям

– рахлинским. Он один из немногих дирижёров оставался верным творчеству Танеева,

обращался с малоизвестным произведениям Гайдна, Даргомыжского, Франка, Бизе,

Гуно, Глазунова, Фалья, Г.Попова, Русселя, Вайнберга.

С авторами работал бережно, но если видел несовершенство партитуры, мог быть

непреклонен в сокращениях, вычёркивал целые эпизоды, придавая сочинению

динамику. Партитуры вырезались и склеивались прямо на репетициях в присутствии

композиторов.

Помимо Брамса, мне посчастливилось сыграть с Натаном Григорьевичем несколько раз

Пятый концерт Бетховена и репетировать уже со студенческим оркестром Казанской

консерватории Второй концерт Рахманинова. Выступить, к сожалению не пришлось,

так как за день до концерта афишу увидел вернувшийся из поездки

Н.Г.Жиганов и посчитал, что две еврейские фамилии это уже для Казани слишком.

Словом, приказом ректора я был снят с концерта. Программа спешно заменена.

Таковы были нравы. Горькую пилюлю Рахлин

пытался подсластить, пригласил в гастрольную поездку с Филармоническим

оркестром по Украине с Концертом Рустема Яхина. Под разными предлогами я гордо

отказался, о чём теперь сожалею. Также манкировал я и занятия с Рахлиным,

который предлагая поступать к нему в аспирантуру и не раз говорил мне: «Я из вас

сделаю прекрасного дирижёра». Но мне казалось тогда, что и на рояле у меня

получалось совсем не так уж плохо. А быть средним дирижёром? Увольте. К тому же

меня всегда пугала работа с большим коллективом, где, как мне представлялось,

нужен очень сильный, можно сказать, даже диктаторский характер. Что в принципе

мне чуждо, в чём я убедился впоследствии уже в Германии, когда обстоятельства

вынудили меня дирижировать камерным оркестром и вообще руководить коллективными

музыкальными и драматическими постановками. Тем не менее, считаю себя его

учеником.

Кстати, сам великий Натан (и в этом снова проявилась его уникальность) вовсе не

был тираном, дирижёром-диктатором. Он просто силою своего магнетического таланта

вовлекал в стихию созидания не только оркестрантов, но и публику. Казань с его

приездом изменялась неотвратимо и превращалась в очень интенсивный,

притягивавший к себе крупных исполнителей, культурный ареал. С приездом Рахлина

оживился и оперный театр, консерватория, филармония. Иначе и не могло быть, ведь

с ним выступали в разные годы С.Рихтер и Э.Гилельс, Д.Шафран и

М.Ростропович, Д.Ойстрах и П.Владигеров, Р.Щедрин и А.Бабаджанян ...

Он был отзывчивым к чужому

горю человеком. Так уж случилось, что когда я выступал с ним первый раз с

Брамсом, мой отец лежал после операции в тяжёлом состоянии в больнице. Кто я был

тогда, мальчишка, один из многих. Натан Григорьевич написал моему отцу письмо о

прошедшем концерте, где хвалил меня и желал ему быстрейшего выздоровления.

И когда мой отец скончался, он встал в почётный караул к гробу человека,

которого он ни разу не видел.

Позднее уже мне довелось

выражать ему сочувствие в связи с безвременной кончиной его внучки, а. затем и

жены, потерю которых он очень переживал. При всей внешней атрибутике успеха и

широкого признания и у профессионалов и публики, судьба его не баловала. У него

было плохое здоровье, на моей памяти он постоянно болел и много времени проводил

в больницах. В расцвете лет его уволили с поста главного дирижёра

Госоркестра Украины, его практически не выпускали за границу в капстраны,

и не приглашали после войны на постоянную работу в Москву и Ленинград,

практически со скандалом и газетной шумихой отняли у него дачу в Мисхоре (там

где теперь находится музей его имени).

Почти сразу же после смерти Рахлина, появились, да и сейчас ещё появляются так

называемые слащавые воспоминания и высказывания его бывших коллег-оркестрантов и

прочих «друзей» о так называемой совместной деятельности с легендарным

дирижёром, о незабываемой атмосфере в оркестре и т.д. и т.п. Их авторы словно бы

напрочь позабыли свой неуважительный тон, насмешки, ядовитые реплики про

его, так называемую, скупость и свою

грубость в отношении маэстро. «Мы из рахлинской плеяды», горделиво кичатся они.

Что по фактологии, конечно, не противоречит действительности.

Оркестр – модель общества. И Рахлинский оркестр был не исключением. Но искусство

Натана Рахлина было не только сугубо дирижёрское или управленческое. Он учил нас

всех искусству согласовывания линий: и музыкальных, и жизненных. А дирижировать.

довольными и недовольными – это так примитивно. Это удел диктаторов. Об этом уже

и Феллини фильм снял. Можно, конечно, дирижировать для фокусов ... и

строительными кранами, что недавно проделывал Даниель

Баренбойм в Берлине.

Словом, дирижёр Натана Рахлина и его оркестр существовал по законам

романтического общества, населённого несовершенными согражданами. Находясь

в плену советской провинциальной повседневности музыканты, благодаря

Рахлину, примерно раз в неделю покидали тривиальную обыденность, чтобы на

концертной сцене возвыситься и обнаружить в себе неожиданную окрылённость

и жизненную перспективу.

Умер он семидесяти четырёх лет в преддверии перемен, когда он был бы без

сомнения востребован. Умер как самый популярный и как самый неуслышанный,

непрослушанный и неразгаданный дирижёр нашей эпохи.