Семён Гурарий – музыкант, писатель, педагог. Образование получил в консерваториях Казани (класс профессора Э. Монасзона) и Москвы (класс профессора Я. Флиера), закончил также московский Литературный институт им Горького. Дипломант всероссийского конкурса пианистов. Концертная деятельность в различных городах России. В том числе и в качестве солиста с Симфоническим оркестром (дир. Н. Рахлин и др.), ансамблиста.

Более 20 лет преподавал в Казанской консерватории на кафедре специального фортепиано и в Средней специальной музыкальной школе для особо одарённых детей при КГК. По его классу закончили консерваторию 45 пианистов. С 1989 - проректор по творческой работе. В качестве солиста и педагога им подготовлены более сотни программ, среди которых выделяются циклы "История фортепианной сюиты", «20 сонат Моцарта», «32 сонаты Бетховена», «9 сонат Прокофьева», «10 сонат Скрябина», «5 концертов Рахманинова», «Фортепианная музыка 20 века», изо-концерты "Портретные сюиты Ю.Анненкова" в сочетании с сюитами Баха, Равеля, Бартока и Хиндемита; поэзо-циклы "История фортепианной сонаты (совместно с пианисткой Л. Диденко и поэтами Р. Бухараевым и Л. Блиновым).

Более 10 лет Семён Гурарий являлся Музыкальным обозревателем газеты «Вечерняя Казань». Его рассказы, сказки, критические статьи и обзоры публиковались в «Советской музыке», «Музыкальной жизни», «Кругозоре», «Советской культуре» и других московских журналах и альманахах, а также практически во всех печатных казанских изданиях. В 1987 году вышла его книга «Диалоги о татарской музыке».

По его инициативе и художественным руководством впервые в России прошли масштабные фестивали нового формата («Вечерняя Казань», «Пиано-форум»). В этом проекте принимали непосредственное участие, концертные организации, композиторские и театральные союзы, учебные заведения не только Казани, Москвы, но и других городов России. Паралельно в это же время шли спектакли Семена Гурария, были организованы выставки, проводились мастер классы крупнейших музыкантов-педагогов, осуществлялся показ экспериментальных программ.

Вместе с режиссером С. Перелем Семён Гурарий стоял у истоков «Театра на Булаке», ставшего одним из центров альтернативного искусства в Казани. С 1980 года театр осуществил постановки 7 пьес Гурария, вызвавшие острые дискуссии и широкий общественный резонанс.

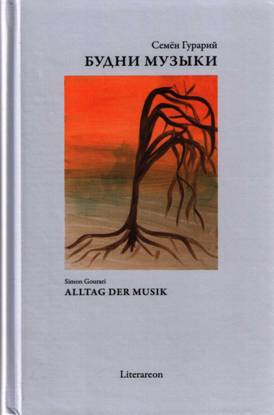

С 1990 года живёт и работает в Мюнхене. Руководитель «Gourari-Klavierschule). Инициатор и арт-директор фестивалей искусств и экспериментальных проектов (www.dialogkunstforum-muenchen.de) Художественный руководитель и бессменный председатель жюри Международного конкурса пианистов в Мюнхене (www.klavierpodium-muenchen.de). Основатель и шеф-редактор литературно-художественного Альманаха «Доминанта» ( www.almanach-dominante.de ). Автор книг поэзии, прозы и многочисленных публикаций в различных странах.

Актуальные проекты:

Ноябрь 2009 – Альманах «Доминанта» 2009.

Декабрь 2009 – Концерты в Мюнхене, Берлине, Байрете

Январь 2010 – Постановка пьесы «Чистые звуки» в Мюнхене. Реж. Э. Аршавская

Март-май 2010 – Фестиваль искусств «Шанс» (Концерты, мастер-курс, перфоманс, выставки, спектакли) в Мюнхене, Нюрнберге, Берлине, Линдау (Германии), Париже (Франция), Зальцбурге (Австрия), Барселоне (Испания), Брно (Чехия), Бергене (Норвегия)

Апрель-май 2010 – Совместный российско-германо-израильский проект: Премьерная постановка пьесы «Сюита для немого клавира» в Казани, Мюнхене, Герцлии. Постановка Семёна Переля.

Июль 2010 – „10. Klavierpodium der Jugend“ Internationaler Klavierwettbewerb

Cемён Гурарий не только очень талантливый музыкант с ярко очерченной индивидуальностью, авторитетный педагог и пианист-исполнитель (мало кто умеет так тонко интерпретировать загадочный мир звуков Скрябина). Он ещё и интереснейший литератор. Его рассказы, эссе, пьесы, выказывают недюжинный дар умелого рассказчика, мыслителя, полемиста и остроглазого свидетеля нашей жизни и её каждодневных парадоксов. Читать его увлекательно.

Родион Щедрин

КАЩЕЙ

Отмечали юбилей композитора, погибшего сорок лет назад на фронте. Большой портрет Юбиляра хорошо просматривался из любого конца набитого до отказа зала.

Дед сидел в президиуме крайний слева, рядом с портретом. Наклонив голову набок, он чертил в своём блокноте замысловатые линии. Его все за глаза звали Дедом. Он был старейшим композитором города и занимал пост директора филармонии. В тот день ему исполнилось семьдесят два года, и у него сильно болела голова. Тем не менее внешне он выглядел спокойным и бодрым, живо реагирующим на выступления: с интересом вскидывал седой головой, кивал, улыбался, обменивался репликами с соседом – словом, казался весьма доброжелательным и совсем непохожим на недруга Юбиляра.

Между тем… Нет-нет, при жизни они считались приятелями, вместе учились в консерватории и даже почти одновременно прославились: Дед – оперой. Юбиляр – балетом. В различных почётных списках фамилию Юбиляра всегда ставили впереди, однако Дед понимал, что это временная прерогатива мёртвого перед живым. Когда-нибудь, он был уверен, они с Юбиляром поменяются местами. По алфавиту, так сказать. Когда-нибудь... Но время лучше не торопить.

"Слово о Юбиляре" делал Музыковед. Он был похож на нахохлившуюся птицу. Он едва возвышался над полированной трибуной и, тем не менее, умудрялся производить значительное впечатление на окружающих. Но только не на Деда.

Дед усмехался: общие слова, юбилейная говорильня. Да и что собственно нового мог сказать Музыковед, если вчера Дед уже прошёлся по так называемому "Слову о Юбиляре". И не вызывал ведь, не намекал даже, Музыковед сам прибежал к нему в кабинет с текстом доклада. Так сказать, сила привычки. Как это говорят – оглянись во гневе? Так вот, Музыковед оглядывался и в гневе, и в радости, и в… Словом, жил оглядываясь, как все евреи. Впрочем, нет, не все, встречались Деду и поразительные упрямцы. Но у Музыковеда мания эта была заразительна, он словно бы распространял вокруг себя бациллы предосторожности. За что и был подвергаем иногда уничижительным разносам со стороны Деда. Чаще всего беспричинным, так как Деда просто бесила манера Музыковеда во всём, даже в пустяках, перестраховываться.

Деда не любили в городе, но боялись. До некоторых пор это было ему безразлично. Пока его не прокатили в городском Союзе Композиторов, который он возглавлял более тридцати лет. Вот тогда он и вспомнил о шутливом пророчестве Гоголя. Впрочем, шутливое ли?

В студенческом общежитии они жили с Юбиляром в одной комнате, Где-то на третьем курсе прокатилась волна увлечения спиритическими сеансами. Короткая, сумасшедшая волна, которую накрыли испанские события тридцать шестого года. По сути, никто из студентов и не верил в голоса духов, просто дурачились в короткие вечерние часы отдыха.

Имя Гоголя они с Юбиляром назвали почти одновременно. И вот погас свет, выполнен ритуал и голос Гоголя… Разумеется, вещал голосом Гоголя кто-то из тогдашних приятелей. Но кто, Дед не понял. Между тем, Николай Васильевич произнёс в тишине:

– Обращаюсь к вам обоим. Судьбы ваши неразрывны будут. Один виновен будет в смерти другого. Но побеждён будет мёртвым, который жить будет вечно, а живой…

Что-то ещё сказал Гоголь о вечности, но так тихо и невнятно, что Дед не расслышал. Да и не придал тогда особого значения словам: забава и есть забава. Мало ли что тут произносилось у них во время сеансов. И кем – Пушкиным, Чайковским, Гёте…

Белиберда, конечно. Однако, врезалось в память каждое слово.

Музыковед искусно менял ритм выступления: то замирал в конце мало значащей фразы, то переходил к взволнованной декламации, потрясал ручонкой.

Внезапно вспомнилось – торжествующий и гордый Музыковед входит в кабинет к Деду. В руках у него новенький авторский экземпляр его монографии о Деде. Казалось бы, повод для торжества вполне уместен, однако, именно торжество Музыковеда и возмутило Деда; ведь если бы не Дед, то и монографии никакой не было бы, ни написал бы, не издал… Потом Дед не привык видеть на лице Музыковеда самодовольное выражение. Разумеется, он знал о преданности его, о готовности, не задумываясь, выполнить любое его приказание, любую Дедову прихоть, и всё же… Да, он обрушил тогда на бедную голову Музыковеда столько сарказма и ядовитого презрения, что тот чуть не плакал от унижения. Ещё бы! Ведь всё это происходило при людях. Впрочем, для Деда это не имело никакого значения - при людях, без людей. Он так считает и этого достаточно.

Приблизить, обогреть, затем щёлкнуть по носу и отдалить – таковы были правила игры. Можно, разумеется, и наоборот, так как людишки на поверку оказывались хлипкими. Вот ты его раздавил, жизнь в нём еле теплится, да и та полна одной ненавистью к тебе, но стоит поманить лишь пальцем, и вот он уже вновь, забыв обиды и унижения, служит тебе, да ещё с большим рвением.

Игра… Нападать под видом заботы, ускользать от откровенности под маской искренности, участливо отталкивать, подчинять с льстивой угодливостью, и …бесконечное количество прочих вариантов. Да, сколько людей, столько и моделей игры. Дед не любил повторяться. Ведь окружавшие его люди тоже не дремали, изучали его манеры, характер, привычки, чтобы не дать застигнуть себя врасплох. Но Дед был непредсказуем и в этом чувствовал свою силу. Если знать всё наперёд, какая же тогда игра, так, преснятина, будни. А игра – это дразнящий пульс преследования, сладость ложного манёвра, торжество победы. Даже властительный холодок неудачи пьянил Деда куда больше, чем затишье, покой, размягчённость любви. Впрочем, какая там любовь? Что это такое? Музыковед и его собратья по перу утверждают, правда, что в его музыке много любви – к людям, к природе, ну, так сказать, ко всему живому. Им виднее, на то они и щелкоперы. Они должны всё знать. И про любовь тоже. Причём, про любовь – в первую очередь. Они давно подсчитали сколько в каждой сочиненной им ноте любви и прочей дребедени. Причём, даже в процентном отношении… Какое отвратительное слово – причём, прилипчивое, скользящее… При чём здесь Музыковед, это ничтожное создание, роющееся в его музыке? Музыковед не при чём, а при ком – при Деде. Вот и вся его суть, его ценность – принадлежать. Да, без Деда он бы пропал, ведь вся его сила была в компиляции и театральном пафосе, однако, только Дед сумел эту силу почувствовать, обнаружить и заставить проявиться во всей полноте. А ведь поначалу Музыковед тщился свои худосочные идеи отстаивать, выдавать за самостоятельные находки. Однажды срочно надо было написать пару абзацев текста для радио. Музыковед, вызванный по этому случаю в кабинет к Деду, сидел за письменным столом и Дед вдруг почти физически ощутил, как медленно ворочаются мысли в голове Музыковеда. Вариант за вариантом, предлагавшиеся Музыковедом, Дед безжалостно перечёркивал. Он понял: Музыковед бездарен, вернее – мало способен, чтобы вести самостоятельную игру. А вот на вторые роли может и сгодиться. Деда уже и не интересовало содержание вариантов, – он перечёркивал механически, не читая, – его поражала покорность Музыковеда, тогда еще совсем молодого человека. Впрочем, покорность тоже – игра. Но только не для Деда, уж слишком она однообразна. Да и цель у такой игры мизерная – утилитарное благополучие, положение, зарплата и т.д., и т.п. Играть, чтобы властвовать над повседневностью? Нет, это слишком мелко.

Собственно, дар игры – редкость. Только один человек мог соперничать с Дедом по этой части. Его жена. Хотя и она боролась скорее, чем играла. За право выжить рядом с Дедом. Каждый вовлекался Дедом в игру, каждый, кто попадал в зону общения с ним. А уж жене сами боги велели.

В день своего семидесятидвухлетия Дед всё утро правил рукопись партитуры своей последней симфонии. Часто звонил телефон. Жена снимала трубку. Дед из другой комнаты подслушивал разговор по второму аппарату. Проклятая тревога, не покидавшая его последнее время, мешала сосредоточиться и словно бы заставляла хвататься за телефонную трубку.

Всё раздражало Деда: он с ненавистью выслушивал томные реплики жены, сообщавшей всем по очереди, что именинник работает. Да, вздыхала она в трубку, как всегда, вы же его знаете, он такой труженик, ни дня без строчки, и прочее, прочее… Он знал, что жена догадывается о его состоянии и это выводило Деда из себя ещё больше. Он представлял: вот она сидит с журналом в руках и настороженно прислушивается к звукам, доносящимся из его комнаты. Остро заточенным карандашом она отмечает стилистические огрехи в тексте очередного, напечатанного в в одном из «толстых» журналов романа. Что за страсть такая – читать, чтобы исправлять огрехи? Впрочем, игра. Еще одна. Не хуже и не лучше другой, ведь через пару дней, или даже сегодня, в разговоре, она как бы ненароком обмолвится о прочитанном одной-двумя ядовитыми фразами. Зачем? К чему? Ведь не любит литературу, любит разговоры о ней, себя в разговорах. Зато всегда, в любом обществе она неуязвима в этой псевдолитературной броне. Мало того, умеет вывязывать из любого литературного впечатления, необходимую ей для игры житейскую интригу. Вроде бы только что говорила о постороннем, не относящемся к делу, а дело само, глядишь, уже и поехало в нужную сторону.

Многие свои дела Дед поручал жене. Нет, даже не просил, не излагал обстоятельств дела, она сама своей предупредительностью освобождала его от необходимости принимать иные решения. Собственно, устроительство его дел и занимало огромную часть её времени, благо она не работала. Он снисходительно позволял ей вмешиваться в его служебные отношения, но, разумеется, до определённого предела, когда он одним мановением руки разбивал построенное женой здание – это когда она заходила слишком далеко. Но чаще всего, чтобы досадить ей просто так. В ответ она понимающе усмехалась. Ах, это её понимание, оно было порой невыносимее самой ярой ненависти. Дед никогда не задумывался, счастлива ли жена с ним. Наверное, нет, ведь она его знает лучше других. Иногда он внезапно поражался её преданности, за которую, впрочем, не чувствовал признательности. Жена была той же породы, что и он, и преданность её была преданностью, так сказать, породе, а не ему. Он мог допустить мысль о её физической неверности, но не более того. Изменить в отместку – это, пожалуй, в её стиле. Но Дед не мучил себя сомнениями, так как никогда не любил её. Да, он знал о её увлечении залётным дирижёром-кавказцем. Когда они у всех на виду усаживались смеясь на мотоцикл и уносились за город, Дед ухмылялся: это по его просьбе красавчик-мотоциклист затеял спектакль с ухаживанием в надежде получить место дирижёра в оркестре. Дед развлекался, заранее предвкушая последующие акты театрального действа – слёзы разачарования покинутой жены, её, мольбы о прощении, и, разумеется, его милосердие.

Когда двадцать лет назад он ушёл из дома к другой женщине, он играл в непонятого художника. О, как понравилась его приближённым, уставшим от властолюбивого интриганства жены, эта игра, как захлёбывались все вокруг от сочувствия и понимания, как одобряли Дедов выбор, его новоиспечённую Музу. Так же искренне, впрочем, спустя некоторое время ту же Музу порицали за коварство – это когда он вернулся в семью. Поделом покинутой музе, впредь не станет… То была игра в возвращение.

Затем они с женой поиграли в примирение. Жена приняла его и простила. Но только его. Сочувствовавшие же его недавним заблуждениям прощению не подлежали. Собственно, Дед был этому даже рад – он избавлен от обременяющих обязательств. Остальное, так сказать, дело техники. Он и не вмешивался, жена сама расправилась со всеми бывшими его союзниками: одни подали через некоторое время заявление об уходе, другие были наказаны «забвением» дирекции, третьим отказали в почётном звании – никто не был забыт женой. А Дед посмеивался про себя, он-то не при чём.

Закончил выступление Музыковед. Усталым движением смахнув платком пот со лба, он осторожно опустился на стул рядом с Дедом. Тонкие пальцы его рук мелко дрожали. Дед знал, что Музыковед искоса поглядывает на него, пытаясь понять – угодил ли? Хочет голубчик Заслуженного деятеля. Тогда пенсия персональная. Плюс спецбольница. Ладно, будет тебе звание, подумал Дед, и тут же решил позлить Музыковеда, черкнул на клочке бумаги: "Растянул!' Не поворачивая головы, увидел, как ломающиеся пальцы недавнего докладчика сложили записку вдвое, затем вчетверо и, наконец, убрали со стола.

Начались прения. Голова разламывалась. Дед думал: сладкие слюни воспоминаний. Слушали плохо. Дед ловил на себе заинтересованные взгляды из зала и усмехался. Как наивны эти… из зала. В самом деле, есть такая категория – люди из зала. Как жадны они до сплетен и небылиц. Вот уж воистину, хлеба и зрелищ.

На трибуне племянник Юбиляра. Ну-ка, что мы скажем новенького? Инженеришка заурядный, а норовит о музыке вещать. Это он устроил юбилейный вечер своего дяди в день рождения Деда. Специально, чтобы позлить, как будто мало дней в месяце. Именно в его день рождения, возмущался Дед.

В нём вспыхнула злость. И тут же головная боль отпустила. Это испугало Деда: что-то в этом было не то – от злости головная боль не проходит. Только бы досидеть до конца торжественной части и – домой, в постель. Ах, чёрт, какая там постель! Приглашены гости. Он представил лица приглашенных и ухмыльнулся. Накупили всякого дерьма и теперь сидят по домам в ожидании звонка жены. А уж она не промахнётся, можно быть уверенным, промурыжит их до 18.30, ни минутой раньше. Оставалось десять минут. Все же странно, что голова прошла. Пальцы Музыковеда отстукивали по столу какой-то ритм. Что-то знакомое. Дед был уверен, что не раз слышал этот ритм. Внезапно холодный озноб пробежал по спине: уж не начальная ли тема из "Кащея"? Пальцы Музыковеда, словно почувствовав опасность, застыли. Но ритм остался, пульсировал где-то внутри, сковывая дыхание. Дед сложил губы дудочкой и неслышно просвистел тему Тореадора из "Кармен", наперекор тому ритму. Дотерпеть бы торжественную часть. С него хватит, музыкой Юбиляра пусть наслаждаются другие. Да если бы не музыка Юбиляра…

Всё восставало в Деде, когда он слушал рождавшуюся под пальцами Юбиляра музыку. Он выбегал из их общежитской комнаты и пытался немедленно заглушить услышанные созвучия любыми другими. Музыка Юбиляра будто угрожала ему, сладостный, засасывающий страх проникал в каждую клетку его существа. Его пугало, что он предугадывал любой поворот мелодии. Казалось, музыка Юбиляра хранила тайну Деда, о которой он и сам не догадывался.

С годами ничего не изменилось: едва начинала звучать любая мелодия Юбиляра, с Дедом начиналось твориться что-то невероятное, ему хотелось бежать на край света, только бы избавиться от грозившей, как ему чудилось, опасности.

Никто и предположить не мог, что Дед за всю жизнь так и не послушал ни разу балета Юбиляра "Кащей". Единственное сочинение, которое успел написать Юбиляр в свои неполные двадцать семь лет.

Племянник заявил в конце своего выступления, что трудно представить, сколько бы ещё музыки мог создать Юбиляр, если бы не погиб на фронте.

Дед вздрогнул, хватит с него и "Кащея". И так получалась совершеннейшая дикость – один балет Юбиляра как бы уравновешивал все симфонии, оперы и другие сочинения Деда. В конце концов, он, Дед, работал не покладая рук всю жизнь. А сколько он сделал для города: филармония, симфонический оркестр и прочее, прочее – всё его рук создания и дела. Однако же, "Кащей"… Об этой несправедливости хотелось кричать на весь мир, но Дед молчал – его смущала тайна "Кащея". Да, он был уверен, что тайна существует. Только в чём? И почему она ему недоступна?

Тайна "Кащея" – тайна Юбиляра. Если бы не музыка, то Юбиляра, впрочем, и разгадывать нечего было: наивный простачок с благодушной улыбкой, говоривший всегда то, о чём думал – таков был Юбиляр. С первого же дня их знакомства Деда не покидало желание испытать Юбиляра. Впрочем, это было постоянное наваждение – испытывать. Всех без исключения. Обозначить в человеке границы предельного. Наблюдать человека в так называемых экстремальных ситуациях – как он реагирует на подлость, в чём уязвим, насколько, способен ли потерять достоинство, – доставляло Деду высшее блаженство. Причём, обозначая границы предельного, он на самом деле выявлял со сладострастной пытливостью и невероятной изощрённостью лишь пределы низменного. Нащупать пружины человеческой слабости, небольшого изъяна означало для него обнажить сущность человека, с которым можно вступить в игру. Для чего? Для совершенствования рода человеческого. Ведь обнажая пороки, Дед был уверен, человек становится выше как индивидуум, как мыслящее существо, потому что обретает изначальное естество своей натуры. И вот он уже раскрепощён в своих желаниях и устремлениях, не отягощенный благодетельными запретами, он свободен.

Да, испытывать людей, играть с ними – это означало для Деда учить их искусству освобождения. Разумеется так, как понимал освобождение Дед. Справедливости ради, следует отметить, что взгляды Деда не имели системы. Он не стремился к последовательной законченности, к некоей жизненной концепции нравственных представлений. Напротив, его так называемая свобода предполагала непредсказуемость поступков, даже вопреки устоявшимся взглядам. О, это было высшее проявление его свободы, повинуясь капризу, мимолётной прихоти, изменить самому себе. Догмы нравственных ценностей приводили его в ярость; он никому ничем не обязан, тем что свободен. Свободен даже от себя. А уж от других людей тем более.

Иногда он отказывался от игры. Вернее, от её привычных хитросплетений, от улыбок, иносказаний, намёков. Подходил к кому-нибудь, ну, скажем, к молоденькой пианистке-концертмейстеру и говорил раздражённо: "Почему у вас всегда такой красный нос?" Разумеется, мы покривили душой, сказав, что Дед порой отказывался от игры. Нет, естественно, и это – игра, и это – испытание. От подобной наглой прямолинейности нетрудно потерять равновесие, заплакать, рассмеяться от растерянности, начать бормотать чепуху. Ведь здесь важно не только то что сказано, а кем – легендарным, полумифическим Дедом. Он заметил, выделил из общего ряда, это вроде бы искупает его бестактность. Просто он чудак, гений с прибабахом, не со зла же он сморозил про нос никому не известной, начинающей пианистки. И вот уже красноносая пианистка кокетничает, строит глазки, позволяет, замирая от страха, теребить себя за щёчки, за ручки…

Только одна, весьма невзрачная на вид библиотекарша, в ответ на смачную откровенность Деда, позволила ответить ему в той же тональности, за что и была в скором времени уволена всвязи с плановым сокращением.

У Юбиляра Дед увёл его девушку, почти невесту. Это было не так уж и трудно сделать, так как пассия Юбиляра оказалась натурой, мягко говоря, увлекающейся. Собственно, по мнению Деда этот поступок в некотором роде следовало рассматривать как благородный, ведь он избавил Юбиляра от ошибки, которую тот мог бы совершить, женившись на недостойной женщине.

По вечерам в обежитии Дед рассказывал Юбиляру во всех подробностях о своих отношениях с его бывшей возлюбленной. Однако, Юбиляр вёл себя удивительно, не задавал вопросов, не прерывал его. Побледнев от напряжения, он давал Деду полностью выговориться. Иногда он изумлённо улыбался. Да-да, изумление читал Дед в глазах Юбиляра, будто глядя на Деда, он видел нечто необыкновенное. Выслушав Деда, Юбиляр направлялся к фортепиано и начинал перебирать клавиши – Дед спасался бегством. Тогда-то Юбиляр и начал сочинять своего "Кащея".

Они не поссорились. Только с тех пор в общении с Дедом Юбиляра уже не покидало это дурацкое изумлённое выражение, ни в студенческие годы, ни потом, в короткие полгода перед войной, когда они оба приехали в этот город областного значения.

Племянник, кстати, полностью унаследовал от своего знаменитого дяди это идиотское выражение на лице. Смотрит, будто не верит, возможно ли? Возможно, ещё как возможно. Смотри, смотри, думал Дед, вот он я, живая реальность.

Да, Юбиляр погиб. Но на фронте. Не Дед же убил его. А то, что броню тогда припрятал, так просто хотел испытать Юбиляра. В очередной раз…

Броню прислали на всех композиторов города. Их всего-то было тогда пять человек. Броню на Юбиляра Дед припрятал у себя в столе, он решил посмотреть, как поведёт себя Юбиляр, узнав, что броню прислали всем, кроме него. Если бы Юбиляр пошёл выяснять почему да отчего, Дед покуражился бы немного, но броню бы отдал. Но Юбиляр не стал даже интересоваться почему для него сделали исключение, явился в военкомат добровольцем.

Через два года, в сорок третьем, пришло извещение, что Юбиляр пропал без вести. Поползли слухи, разные, скользкие. Пустить слушок – дело нехитрое. И вот уже кто-то где-то видел очевидца, рассказывавшего о своей случайной встрече с Юбиляром то в Париже, то в Мюнхене. Время от времени Дед подбрасывал поленца в костёр сомнения, горевший вокруг имени Юбиляра. Ему не столько хотелось опорочить самого Юбиляра, сколько тем самым добиться, чтобы не звучала музыка бывшего его товарища. Во время одной из идеологических кампаний он по просьбе редакции городской газеты написал статью "О бдительности". В ней, не называя Юбиляра, тем не менее на его примере он развенчивал близоруких, незрелых художников, чья позиция граничит с изменой: вот, дескать, жил среди нас известный композитор К., писал музыку, её хвалили, балет даже в театре поставили, а на поверку кем оказался пресловутый К.? Изменником Родины. И так далее, и тому подобное.

К счастью Деда статью не напечатали, так как стало известно, что Юбиляр вовсе не пропал без вести, а геройски погиб в Белоруссии. Юные следопыты разыскали его могилу, затем однополчан, свидетелей гибели Юбиляра, и… пошло-поехало уже вспять – имя Юбиляра, теперь уже овеянное легендой, зазвучало в полный голос, городской театр приступил к постановке "Кащея", затем Москва, Ленинград, Будапешт, Тулуза…

Статью Деду вернули, однако прочитать её кое-кто успел. Вроде бы даже и переписали от руки, но это уже не волновало Деда – подлинник он уничтожил.

В сравнении с портретом Юбиляра, думал Дед, сам он из зала не очень смотрится. Человек из президиума, ни больше. Но зато он… живой. Вот улыбнулся, повернулся к Музыковеду и подмигнул ему – тот растерянно заморгал, – затем вытащил носовой платок и высморкался. Да, громко высморкался. В конце концов, он ещё сегодня может сочинить романс или что-нибудь другое. И вообще, он… его жизнь продолжается. И этим всё сказано. Пусть мельтешит где-то внутри этот дурацкий ритм из "Кащея", он, Дед, не поддастся. А портрет? Мазня, враньё, грязный холст.

Однополчанин, располневший врач из столицы, рассказывал с трибуны о фронтовых буднях Юбиляра. Так, ничего особенного. Обыкновенный солдат. Воевал, как жил на гражданке – как все. Даже не сказал никому, что композитор. Тоже в его стиле.

В чём же сила его, если как все? Ведь не считать же это достоинством – жить не раздумывая, отдать свою жизнь не раздумывая, как все… Нет, всё же лучше раздумывая, то есть отбирая лучший вариант, целесообразный. Свободный человек должен иметь право выбора, считал Дед. Правда, свобода имеет и оборотную сторону – одиночество.

Раньше Дед страдал от одиночества, но никому в этом не признавался. Разве что музыка выдавала его с головой. Однако, критики звериную тоску одиночества преподносили как ординарные томления любви. Энергия неприятия? Мы о такой и не слышали. Какая ещё там энергия, тем более – неприятия? Чьи это выдумки? Прислушайтесь, дорогие поклонники таланта нашего Деда, это извечная схватка добра и зла. Непреходящие, так сказать ценности и категории гуманистического искусства!

Между тем, энергия неприятия и рождала музыку Деда. Как много неприятия было в душе Деда. Собственно, почти ничего не принимал он в жизни. Что любовь? Она преходяща. А может и вовсе красивая выдумка. Уж как он сгорал от страсти к рыжеволосой Музе, чемпионке по фигурному катанию на льду, как возбуждался от одного вида скользяще-кружащегося или вспрыгивающего как раненая птица неясного силуэта на серебристо-синей поверхности льда. Но уже с самого начала, страстно желая взаимности и посвящая Музе романс за романсом, он не мог принять одновременно её спортивную худобу, раздражался её откровенно громким голосом, и, как ни странно, её юным возрастом, не оставлявшим пятидесятичетырёхлетнему Деду никакой реальной надежды на равноправное партнёрство в постели. Всё оказалось как всегда в его жизни, - не оторваться, не взлететь как ни прыгай, лишь предательская поверхность мерзлоты под ногами... К тому же, Муза оказалась опутана всякими надуманными условностями. Как, что, и за чем должно следовать. Когда следует молчать, когда разговаривать, когда любить, когда засыпать. Она пыталась притворно играть с ним в невинность. А у него не было ни времени, ни желания играть роль любовного учителя.

Итак, неприятие, убеждался Дед в оный раз, неуязвимо для сострадания, жалости и прочих человеческих слабостей. Да и времени неподвластно, потому что само – власть. А музыка… Если не власть, то и музыка не нужна. Что она без власти? Так, вздохи, слёзы…

Власть и музыка… Разве это не одно и тоже. Дед понял это ещё в детстве. Их посёлок был разбит на две враждующие мальчишеские армии, устраивавшие у реки целые сражения с палками и цепями. Он не примыкал ни к одному из лагерей, но втайне фискалил то на одних, то на других. Когда это случайно обнаружилось, обе армии договорились о временном перемирии и поймали его. Били его молча, но дружно. Как он ненавидел их всех и мечтал отомстить! Но как?

Помог счастливый случай – бродячий слепой гармонист. Его слушали! И старики, и молодёжь, и все его враги. Гармонист, старый уже, покалеченный человек, повелевал всеми. Вот она власть – музыка!

Сила неприятия с годами не убывала, а, казалось, возрастала. Дед так и не научился постоянству в убеждениях, как в детстве лавировал, полагая, что гибкость ума не в твердолобом отстаивании принципов, а в способности быстро трансформироваться в зависимости от ситуации.

Наконец-то, наконец, завершились выступления! Но что это? Племянник объявляет, что "Кащей" начнётся без перерыва. Членов президиума просят спуститься в зал. Дед понял, что попал в западню: на сцене уже устанавливают декорации за занавесом, да и уходить на виду всего зала одному в обратную сторону неудобно. Не хватало ещё, чтобы он запутался в декорациях и упал к удовольствию публики. Эх, сбросить бы десяток лет!

Ничего, он спустится вместе со всеми в зал, а потом, когда погаснет свет, он скроется незаметно, сославшись на самочувствие. Благо и врать не надо будет, голова вновь раскалывается, вот-вот разломится от пульсирующих ударов. И ритм проклятый не отпускает.

– Скажите, – обращается к Деду однополчанин Юбиляра, когда они, спустившись по ступенькам со сцены, усаживаются рядом в первом ряду, – вы ведь тогда были Председателем Союза композиторов. Как могло случиться, что его забрали на фронт? Оставили без, брони? Мы бы уж как-нибудь выиграли войну сами, справились бы.

Но спасительно погас свет, избавив Деда от ответа. Да и что он мог сказать? Разве объяснишь всё?... Ритм становился всё назойливее. Зазвучали флейты. Дед встал и направился между рядами к выходу. Он не оборачивался. Всполохи пламени освящали ему путь. Люди не замечали Деда, но он видел эти забывшиеся в какой-то сладкой истоме лица, прикованные взглядами к сцене.

Музыка жгла, проникала в самое нутро. Он задыхался. Лица, лица, множество лиц… Лес людей, в котором ему было невмоготу. Он продирался вперёд, не останавливаясь. Но лес не кончался, и музыка гнала его всё дальше и дальше.

Вдруг он понял, что уже не идёт, а приплясывает в диком танце Кащея. Музыка вертела им, двигала, но что удивительно, не противоречила его устремлениям. Более того, с каждым мгновением он всё сильнее и сильнее желал отдаться во власть ритмической стихии музыки. Он танцевал, устремляясь к какому-то пределу, который притявающе манил к себе.

И всё же когда кончится лес? Это сущее наказание лесом. Как он устал. Как жаждет тишины…

Он – Кащей. Ну и что? Положим, он давно это предчувствовал. Значит бессмертный, раз Кащей. Вот она суть – бессмертен. И не важно, что он сейчас во власти Юбиляра, его музыки. Да и не власть это, а его Дедово бессмертие. Вот оно как всё повернулось, выходит, если бы не встретил Юбиляр его, Деда, тогда, в юности, то и не создал бы своего "Кащея". Он, Дед, как природа. Музыка Юбиляра лишь следует за его дыханием… Однако, как много её, музыки…

Звуки заверчивались в неистовой пляске, тесня дыхание Кащея, и он вдруг понял, что лес не кончится никогда. И музыка не смолкнет в этом заколдованном лесу. И в то же мгновенье музыка оборвалась и лес вместе с ней исчез. Пустота и безмолвие навалилась на Кащея. Пронзила догадка: это освобождение от музыки, от людей.

Руки судорожно вцепились в подлокотники кресла. Ощущение это вытеснило все остальные. Кресло? Да, он чувствует шелковистый бархат подлокотников. Значит, он всё это время сидел? И не плясал Кащеем? Промелькнуло: а как же бессмертие? Как с ним быть, с бессмертием, если он не Кащей… Кащей или не Кащей? И музыка смолкла некстати…

Тишина, блаженная пустыня тишины обволакивала Деда, всё ещё устремленного вперёд. Надо обернуться, думал он. Но как это сделать? Они никогда не умел оборачиваться. Только вперёд, только вперёд… Да и какой смысл, если он и так уже знает, что покинутый лес был вовсе не лес, а его жизнь.

Казань, 1985 г

Семен Гурарий – имя в современной литературе звонкое и известное тем, кто слышит музыку 21-го века в стихах и в прозе. Он алогичен ровно настолько, насколько алогична жизнь. Мне особенно близок его органичный трагизм и метафизическая глубина образов.

Дитя идиллии – шестиконечная звезда,

прими побои за избавленье...

Так может сказать только настоящий и очень современный писатель.

Константин Кедров

КАЗАНЬ

Калитка, корневище, карамель,

Кириллицы кичливой кабала,

Картавых, косных клавиш канитель,

Казённая кремлёвская кайла...

Афинские авансы, авгиевы альковы,

Зачатье западни, зарок Заречья,

Закатным золотом закованный,

Арканный адресочек алтынчечий...

Невидимая невидаль, награда невпопад,

Нарядная нескладица, невежда,

Наркозное неведенье, навет, набат,

Напевная, надменная надежда...

***

Знакомый метод местности метровой -

мельком мелодию мелизмам обучить,

в шёлк шелухи одеть число без чина,

и уши шантажу шарманки подчинить.

Набросок подвига - лишь робкий повод

для повести о собственной стране-балете,

где жирный житель, шмель шипучий,

шитьём шиповника возвышен танцевать валетом.

Жевать туман, и не любить, не петь,

в обители обид, как в клетке обезьяньей,

резерв резиновый отечества моего

свободой полн, и самоузнаванья.

Граница - шаг, один со всеми,

порог - не мёрзлый меридиан,

всё - честный заговор наивных заголовков,

и шествие теней любимых караван.

ЛЕС

Нюансы зелени -

двуличный гул

затей игривых, проржавевших спален,

капкан сочувствия,

где в сотах горьких грусть грызя,

топорщатся глухие дерева.

Нюансы зелени -

затишье междометий,

среди среды средневековой

список спин,

ровесников моих-твоих,

готовых-не-готовых

совпасть с наивностью обложки

под названьем л е с.

Нюансы зелени -

рукоплесканий рынок,

где ходкий хмель,

стыдясь и суровея,

остывшее безумное брожение бранит,

что тщетно двигалось,

казалось бы вперёд,

лгало себе,

себя и предавало,

и оглянуться не успело,

как зельем зелени

опутано, опьянено навек,

оставив в назиданье нам

безмолвье, неподвижность

и нюансы.

Семёну Лерману

Семёну Перелю

Ерушалаим, белое видение,

вино твоё и краски ворожу,

и преданной сиделкой в песнопении

тебя ищу, теряю, нахожу...

в то время как мелодия

странным, обманным пассажем

вызмеивается в обратном направлении,

рассыпается дождевым песочком,

под которым три Семёна,

Сёмы-Сени-Самуила,

Шимона-Саймона-Шмули

блаженно актёрствуют,

с удовольствием месят грязюку бездорожья,

летают в забытьи над пересмешницей Казанью

вдогонку за российскими музами,

за Верами, Надеждами, Людами-Любами,

которые, впрочем,

с не менее наивной доверчивостью

тоже мокнут и мокнут под дождём,

заклиная податливых Семёнов

магической девяткой,

чтобы они черёмухой чтили чахоточное чудо,

оживляли его, это чудо,

витиеватой смолой недомолвок,

и вот этот несносный очаг

вырастает как на дрожжах,

в пансион желанных всеми ошибок,

обладающих к тому же

угрожающим нравом нравиться,

и приводящих Булак,

самое красивое из высохших озёр в мире,

в неописуемое волнение:

напружинившись в отчаянном порыве,

озеро затопляет город вишнёвым вихрем,

окончательно сводя с ума

чувствительных Семёнов,

уже не различающих

кто из них есть кто

на брыкающейся сцене -

одинокое трёхголовое чудище,

разбитое параличом недоверия,

принюхивается

в сладостной пустоши успеха

к морозящему плеску плешивой плесени,

ноготь угроз наркотически

рисует картину душного кочевья,

и предлагает с усмешкой

заключить пари на возмездие

за щедрости дождя,

за влажность дороги к горе Олив,

откуда для Семёнов

открывается панорама вечного города,

сотканного из облавы облаков...

когда сплочённость сплетен удручает,

и оборотень-критик крест кряхтя поднял,

когда уж улица угарных лидеров качает,

и ненависти мутный шок толпу объял,

не примеряй, Ерушалаим, не по твоему плечу

витринного бесстрастия халат,

от одиночества ты обещал Семёнам - излечу,

и выдам сопричастия мандат...

***

бессмыслица

какая благодать

остыть

отстать и заблудиться

в предместье предков

им под стать

кивку кикиморы не удивиться,

и ненароком

нелады все позабыть

а там

затишья затрапезного затылок

крахмальным крохобором

норовит заныть

ленивые секунды

ускользающим обмылком не исчезают

кружатся

юлят

и вот уж тени

двигаются вспять

шепча

но повторять мне не велят

бессмыслица

какая благодать

DIE SPRACHE / Речь

Уставшая царапина-царевна,

усвоив правило не врать,

всё слушает и слушает, как древняя

ворочается и клокочет рать:

в туманном бархате неведенья,

слова, словечки, словеса,

подслеповатым хором ведьминым

наощупь примеряют голоса...

В пути к балладам, сказкам-деревам,

к замшелой, зарифмованной реке,

непоправима, неправа, права,

иссохшая гортань в пустынном языке...

Ещё в корнях и суффиксах плутая,

плебейская родня уже кичливо восстаёт,

что здесь темно, а там светает,

что Ариосто только Мандельштама признаёт...

А далее законы, тупиковые проспекты,

источники, каналы, города,

разводы, браки, храмы, секты,

свои, свои, чужие - вот тогда

всё началось и продолжалось,

дыхание, тюрьма, полёт,

и звуки марша, презирая жалость,

царапают тысячелетиями лёд.

ИОСИФ

История игры исчезновенья

облака: осенняя обида

соблазнена спасительной сиреной

избавленья – испарина испуга

фальцетом форсмажорным фальшивеет.

Истоки искр и... извиненья

одиночества: ослепшее окно

суровым суеверным слогом

истово исправляет искривленья

фатаморганистых фаготовых фигур.

Иск истине и... искаженье

облика: один он, он отец, он

сын, сыновний судорожный скепсис

изменчив – истец истратился, иссякла

Формула ферзьфавнфакирфантом…

«Доминанта» - русско-немецкий литературно-художественный альманах, выходящий с 2006 года в Мюнхене. Публикации этого некоммерческого издания рассчитаны на двуязычных читателей в различных странах и способствуют углубления диалога культур.