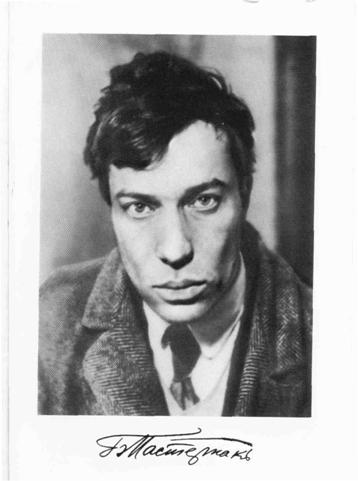

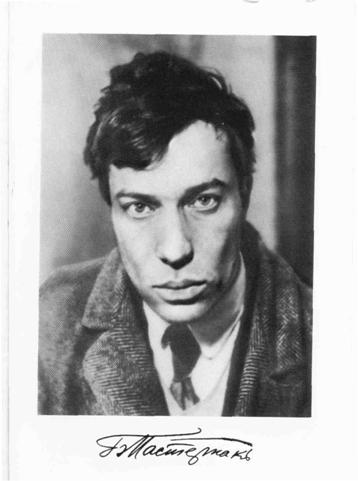

Некоторые подробности биографии Пастернака

Я не буду рассказывать биографию Пастернака, она настолько насыщена, что изложить её кратко невозможно. Вышедшая в позапрошлом году в серии «Жизнь замечательных людей» книга Дмитрия Быкова о нём имеет около 900 стр., а читается как роман. Затрону лишь отдельные эпизоды и комментарии из этой книги и книг старшего сына Пастернака Евгения Борисовича. Одну из них, вот эту, он подарил мне в 1998 году с трогательной надписью: «Милым Вите и Марине с девочками к новому, 1998 году. С любовью Е. Пастернак. Так как первая жена Пастернака и моя мама были двоюродными сёстрами, то Евгений Борисович и его жена Елена Владимировна для меня – просто Женя и Алёна.

Борис Леонидович Пастернак с Евгенией Владимировной Пастернак (Лурье) и сыном Женей, 1924.

.

Пастернаки: Евгения Владимировна, Евгений Борисович, Петенька, Елена Владимировна с Боречкой. Переделкино, 1962.

Свой рассказ я закончу двумя эпизодами, связанными с Женей и Алёной и произошедшими спустя 5 и 15 лет после похорон Пастернака. 29 января 1890 года у художника Леонида Осиповича Пастернака, преподавателя училища ваяния и зодчества и популярной тогда пианистки Розалии Исидоровны Кауфман родился сын Борис. В августе 1900 года настала пора Борису поступать в гимназию. Леонид Осипович направил прошение директору Московской 5-й гимназии, заручившись, на всякий случай, помощью князя Львова, директора училища, а тот попросил содействия московского городского головы Голицына. Ответ был такой: «К сожалению ни я, ни педагогический совет не может ничего сделать для г. Пастернака: на 345 учеников у нас уже есть 10 евреев, что составляет 3%, сверх которых мы не можем принять ни одного еврея, согласно Министерскому распоряжению. Я посоветовал бы г-ну Пастернаку подождать ещё год и в мае месяце представить к нам своего сына на экзамен во 2 класс. К будущему августу у нас освободится одна вакансия для евреев, и я от имени педагогического совета могу обещать предоставить её г-ну Пастернаку». Пришлось последовать этому совету. Экзамены были сданы превосходно, осенью 1901 года Борис поступил во второй класс гимназии, которую закончил в 1908 году. Из всех российских поэтов это был, кажется, единственный золотой медалист с пятёрками по всем предметам, кроме Закона Божьего, от которого он был освобождён по иудейскому происхождению.

Б. Пастернак – гимназист, 1907.

В ранней юности Пастернак всерьёз собирался стать композитором, но бросил музыку из-за того, что не обладал абсолютным слухом, качеством, необходимым настройщикам, но не обязательным для композитора. В 1909 году он показал свои музыкальные композиции Скрябину, которого боготворил. Вот что писал по этому поводу Пастернак «Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравнимо большее, и мне в музыке дано сказать своё слов. Я вздрогнул и задумал надвое. Если в ответ на признанье об отсутствии абсолютного слуха он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда – хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ зайдёт о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, – но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?» Я шёл домой, с каждым поворотом всё больше прибавлял шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой».

Главным его делом становится литература. В 1911 году он читает Боброву и Асееву свои первые стихи, в том числе и тот, который начинается словами:

«Февраль. Достать чернил и плакать!»

Боброва потрясла в этом стихе «грохочущая слякоть» – но ведь в и самом деле грохочущая, когда колёса проезжают по грязной, брызжущей мостовой… О своей ранней манере Пастернак в зрелые годы высказывался уничижительно; ранние стихи пытался переписывать, добиваясь большей точности и плотности, – некоторые спас, некоторые испортил. Но с «Февраля» и ещё нескольких ранних стихов впоследствии начинались все его «Избранные», в том числе, прижизненные. Первые опыты поэзией совпали с первыми влюблённостями. Его отношение к женщине было синтезом преклонения и жалости; если драмы не было, он создавал её на пустом месте. И поэтому его первая любовь не могла быть счастливой по определению – хотя девушка, в которую он влюбился, была вполне благополучна. Это была дочь чаезаводчика Высоцкого.

Борис знал Иду Высоцкую с четырнадцати лет, когда был её, как теперь говорят, репетитором по математике. Он писал: «По своему складу и воспитанию я всё равно не мог и не осмелился бы дать волю чувству». Развязка наступила в Марбурге, куда весной 1912 года он, студент философского отделения Московского университета, отправился в свою первую самостоятельную заграничную поездку. Мать выдала ему 200 рублей – сумму по тем временам немалую, чтобы он прошёл курс летнего семестра в Марбургском университете. Предполагалось, что Марбург освежит его интерес к философии, к которой он охладел, сосредоточившись на поэзии. Марбург – небольшой университетский город в ста тридцати километрах южнее Франкфурта. Он почти не изменился с пастернаковских времён, разве что в 1972 году там появилась улица Пастернака. Что-то есть глубоко символическое в том, что улица петербуржца Мандельштама есть только в Воронеже, где он отбывал ссылку, а улица москвича Пастернака – только в Марбурге, где он проучился три месяца. С первого дня в Марбурге он отдавал себе отчёт, что очарован городом эстетически, а не философски, и приехал сюда не для того, чтобы продолжить занятия философией, а для того, чтобы проститься с нею. Гостиница была для Пастернака слишком дорога, он снял маленькую комнату в частном доме, на котором в том же 1972 году появилась памятная доска с надписью «Прощай, философия. Б. Пастернак». 12 июня в Марбург на четыре дня приехали путешествовавшие по Германии Ида Высоцкая и её младшая сестра Лена. Они остановились в гостинице. Позже Пастернак писал: «Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестёр. Взглянув на меня и что-то сообразив, она, не здороваясь, отступила назад и заперлась у себя в комнате. Я прошёл к старшей, и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может, и я прошу её решить мою судьбу. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения. Вдруг у стены она вспомнила, что есть способ прекратить всё это разом – и отказала мне».

Пастернак решил, что настоящего прощания ещё не было, и нельзя позволить

сёстрам просто взять и уехать – он вскочил на подножку последнего вагона их

берлинского экспресса. Сёстры увидели это и ринулись в последний вагон, где на

Пастернака уже орал кондуктор; кондуктору сунули денег, Борису разрешили ехать

до Берлина. Там он провел ночь в дешёвой гостинице, рыдая, и утренним поездом

вернулся в Марбург. Впрочем, рыдал он скорее от счастья – ему явилось настоящее

лирическое переживание, достойное окружающего антуража. Как всегда, разрыв стал

для него вторым рождением и потому благом. 16 июня 1912 года – день становления

Пастернака-поэта. С этого дня у него была уже своя первая лирическая тема –

способность терять и извлекать из потери новые смыслы и силы. Наслаждение –

цитировать «Марбург», – любимое стихотворение Маяковского, который восхищённо

скандировал строфу этого стиха:

В тот день всю тебя от гребёнок до ног,

Как

трагик в провинции драму шекспирову,

Таскал я собою и знал назубок,

Шатался по

городу и репетировал.

Это стихи уже очень зрелые, из числа шедевров, и именно потому, что здесь уже есть его любимая внутренняя тема, – обретение через потерю.

Пастернак говорил: «Существует два типа красоты женщины. Благородная, невызывающая – и совсем другая, обладающая неотразимо влекущей силой». Благородная, невызывающая была красота Евгении Лурье, первой жены Пастернака. Сходным образом оценивал он и внешность Марины Цветаевой. Иная красота – яркая, влекущая, красота Иды Высоцкой, Зинаиды Нейгауз, Ольги Ивинской – была для него неотразима, и выбор он всегда делал в её пользу. Первой женщиной в ряду таких героинь была кузина его друга Александра Штиха, Елена Виноград, которой посвящена книга стихов «Сестра моя жизнь».

Эту книгу трудно не признать чудом. После неё Пастернак перестал быть одним из многих – она властно выделила его в первые ряды русских поэтов. Чудесно тут всё – и фантастическая плодовитость автора, за лето и осень 1917 года написавшего около 70 стихов, и ощущение счастья и гармонии. Эта книга стала цитатником для нескольких поколений. Валентин Катаев цитировал навеки врезавшееся ему в память признание: «И даже антресоль при виде плеч твоих трясло». Или такие адресованные Елене Виноград строки:

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью

Трогал так, как

трагедией трогают зал.

Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,

Лишь потом разразилась гроза.

Заметим звуковую неловкость в этих хрестоматийных строчках – в словах «Поцелуй был как лето» слышится некая «каклета». Но мимо подобных неловкостей у Пастернака проносишься, не замечая, потому что у него работают не слова, а цепочки слов – метафорические, звуковые, образные, по отдельности, вроде бы неуклюжесть, но вместе – шедевр. Сама энергия речевого потока передаёт энергию ветра и дождя, эффект сырости, или мягкости: «За ними в бегстве слепли следом косые капли. У плетня меж мокрых веток с небом бледным шёл спор. Я замер. Про меня!». К этим примерам я добавлю бурю на море из написанной значительно позже поэмы «Девятьсот пятый год»:

Допотопный простор

Свирепеет от пены и сипнет.

Расторопный прибой

Сатанеет

От прорвы работ.

Всё расходится врозь

И по-своему воет и гибнет

И, свинея от тины,

По сваям по-своему бьёт

Пастернак вспоминал о 1917 годе как о счастливейшем, не забывая, однако, что на всём поведении возлюбленной лежал флёр печали – демонстративная грусть по погибшему на войне жениху. Во время одной из многочисленных размолвок с Еленой Виноград Пастернак пишет стихотворение «Заместительница», которое начинается так:

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,

У которой запястья в суставах хрустят,

Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,

У которой гостят и гостят и грустят.

Пастернак и Виноград были слишком разные; они менее всего виноваты в том, что единственным итогом их любви оказалась книга стихов – правда, такая хорошая, что это Пастернака отчасти утешило. Елена Виноград утешилось тем, что вышла замуж за человека много старше её и благополучно дожила до 1978 года.

Теперь – отрывок главы, которую Быков назвал «Счастливчик». Имя Пастернака – мгновенный укол счастья. В этом признавались люди разных биографий и убеждений. Судьба Пастернака, особенно на фоне русской поэзии XX века, кажется триумфальной – и, уж конечно, не потому, что он умер в своей постели, а в 89 году был восстановлен в Союзе писателей столь же единогласно, как за 31 год до того из него исключен. Русской литературе не привыкать к посмертным реабилитациям. Судьба, в самом деле, была к нему милостива: он спасся в кошмарах своего века, не попал на империалистическую войну, уцелел на Отечественной, хотя тушил зажигательные бомбы на московских крышах и ездил на фронт с писательскими бригадами. Его пощадили четыре волны репрессий – в конце двадцатых, в конце тридцатых, в середине и в конце сороковых. Он писал и печатался, а когда не пускали в печать оригинальные стихи – его и семью кормили переводы, к которым у него тоже был прирождённый дар (он оставил лучшего русского «Фауста» и непревзойдённого «Отелло» – подвиги, которых иному хватило бы на вечную славу), а для него это была подёнщина, отрывавшая от главного). Трижды в жизни он был продолжительно счастлив и взаимно влюблён, несмотря на трагические перипетии всех трёх этих историй. Быков имеет в виду его первую жену Евгению Владимировну, вторую жену Зинаиду Николаевну и его позднюю, последнюю любовь Ольгу Ивинскую.

Зинаида Николаевна и её первый муж Генрих Густавович Нейгауз.

Ольга Ивинская, 1958

Стихи мы будем читать потом. Сейчас – всего по одной строфе из многих стихов, посвящённых этим трём главным героиням Пастернака:

Евгении Владимировне: Зинаиде Николаевне:

Художницы робкой, как сон, крутолобость, Ты появишься у двери

С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлёб, В чём-то белом, без причуд,

Улыбкой огромной и светлой, как глобус, В чём-то впрямь из тех материй,

Художницы облик, улыбку и лоб. Из которых хлопья шьют.

Ольге Ивинской

Недотрога, тихоня в быту,

Ты сейчас вся огонь, вся

горенье.

Дай запру я твою красоту

В тёмном тереме стихотворенья.

Наконец, период травли, всенародных улюлюканий пришёлся на времена, которые вслед за Ахматовой называли «вегетарианскими» по сравнению с трагической участью Мандельштама и Цветаевой. Еще одна причина радоваться при самом звуке пастернаковского имени: перед нами – осуществившееся в полной мере дарование. «Мне посчастливилось высказаться полностью» – самооценка, в которой нет преувеличения. Этому триумфу мы радуемся вместе с ним – потому что после такой жизни и смерть кажется не противоестественной жестокостью, а еще одним, необходимым звеном в цепи. Этой-то интонации его стихотворений о смерти и не могли понять современники: больше всего их озадачивал «Август». «Все о смерти, и вместе с тем сколько жизни!» – сказал потрясенный Федин незадолго до того, как предать автора, своего многолетнего друга. Вот последняя строфа «Августа»:

Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство.

Это сочетание вольности и упорства, гордость за образ мира, столь полно явленный в слове как будто и при нашем живом участии, – как раз и наполняет нас счастьем при одном звуке имени «Пастернак».

Подробности травли Пастернака расскажет Нелли. Сейчас – только один эпизод, после которого вакханалия 1958 года временно пошла на спад.

После того, как Пастернак отправил письмо Хрущёву, Ивинская, будучи в Москве зашла к своей матери. Её нашли и там. Звонили из ЦК.

– Ольга Всеволодовна, – сказал зав. отделом ЦК Поликарпов, – Сейчас мы за вами подъедем и все вместе поедем в Переделкино. Нужно привезти Бориса Леонидовича в ЦК.

Ивинская немедленно отзвонила дочери, Ирине Емельяновой и отправила её в Переделкино – предупредить Пастернака. Она наивно надеялась, что Ирина успеет раньше. Правительственный ЗИЛ примчался через считанные минуты, в нём был директор Управления по охране авторских прав Хесин. Следом приехала чёрная «Волга». Хесин сообщил план действий: Ивинская должна отправиться в Переделкино и подготовить Пастернака, чтобы он не говорил лишнего, до того, как его отвезут в ЦК.

Ивинская села в «Волгу», и они понеслись в Переделкино, не тормозя на светофорах. Когда Ирина Емельянова на такси доехала до дачи Пастернака, обе чёрные машины уже стояли на дороге. «Где ты пропадаешь?!» - шёпотом закричала на неё мать. Вызвать Пастернака с дачи предстояло именно Емельяновой – Ивинской ход туда был, как всегда, закрыт. Ирина постучала и попросила Зинаиду Николаевну передать, что его хочет видеть Емельянова.

За Пастернаком пошли, он спустился из кабинета уже одетый, понимая видимо, куда и почему предстоит ехать.

Пастернак думал, что его примет Хрущёв, но пропуск был заказан к Поликарпову – верховная власть не снизошла. Пастернак и Ивинская вошли в кабинет. Поликарпов поднялся из-за стола и торжественно сообщил, что письмо Пастернака получено (он не уточнил, кем – всё и так было понятно; прямо-таки как в «Мастере и Маргарите» «Ваш роман прочитали»).

– Вот ответ. Вам разрешено остаться на родине. Правда, остановить гнев народа мы сейчас не можем. Вам самому придётся мириться с народом. Например, остановить завтрашний номер «Литературной газеты» не в наших силах.

– Как вам не совестно, Дмитрий Алексеевич! – закричал Пастернак, тоже вставая.

– Какой гнев народа?! Ведь в вас есть что-то человеческое! (Можно ли вообразить советского писателя, обращающегося с такими словами к завотделом ЦК КПСС?). Как вы можете лепить такие трафареты?! Народ – это священное слово, а вы его, словно по нужде из штанов вынимаете! Это слово – народ – вообще произносить нельзя!

Поликарпов шумно вдохнул, сдержался, походил по кабинету, чтобы успокоиться, и снова встал перед Пастернаком.

– Ладно, ладно, теперь будем мириться.

Вдруг он похлопал Пастернака по плечу совершенно другим жестом и фамильярно, тоном ниже, сказал:

– Ах, старик, старик, заварил ты кашу…

По воспоминаниям Ивинской, Пастернак терпеть не мог, когда его называли стариком. Он понимал, что в 68 лет слово «старик» звучит уже не столько обращением, сколько констатацией. Но, думается, обиделся не на «старика», а на то, что с ним, нобелевским лауреатом, известным в мире, разговаривают на «ты» и – после всего, что они с ним сделали.

– Пожалуйста, бросьте эту песню. Со мною так разговаривать нельзя!

– Заварил, заварил. Вонзил нож в спину России, сам теперь улаживай…

Он, может, и шутил. Он, может, газетный штамп цитировал. Но Пастернак не расположен был шутить:

– Извольте взять свои слова назад! Я с вами разговаривать не буду! – и театрально направился к двери.

– Задержите его! – крикнул Поликарпов Ивинской. Пастернак шёл медленно, с тем, именно расчётом, чтобы и можно было задержать; Ивинская на нём повисла, крикнув Поликарпову:

– Вы его травить, а я – держать?! Возьмите, возьмите слова назад.

– Беру, беру, – пробурчал Поликарпов.

Пастернак нехотя вернулся. Поликарпов сказал, чтобы он спокойно работал, что в ближайшее время, вероятно гнев пойдёт на спад (слова «народ» он уже избегал, а может, имел в виду другой гнев…).

После этого визита травля 58-го года, и в самом деле, пошла на спад, но в следующем 1959 году, когда властям стало известно стихотворение «Нобелевская премия» травля возобновилась с новой силой и добила Пастернака, на этот раз усилиями генерального прокурора СССР Руденко.

30 мая 1960 года Бориса Пастернака не стало. Единственное сообщение об этом, позорное как по содержанию, так и по форме, я тогда же вырезал из «Литературки» и храню до сих пор.. Вот оно.

Несмотря на то, что и оно не содержало никаких сведений о дате и месте похорон, тысячи поклонников Пастернака проводили его в последний путь под пристальным вниманием многочисленных соглядатаев в форме и без. Эти похороны неоднократно описаны в печати, в том числе, и в книге Дм. Быкова.

Как очевидец, могу подтвердить точность его описания похорон, на которых, по своей молодости, он быть никак не мог, а пользовался чужими записями и своим поразительным чутьем. Итак, ещё одна цитата из книги Д. Быкова.

На Киевском вокзале у пригородных касс, появилось рукописное объявление:

«Товарищи! В ночь с 30 на 31 мая 1960 г. скончался один из Великих поэтов современности Борис Леонидович Пастернак. Гражданская панихида состоится сегодня в 15 часов. Станция Переделкино».

От себя добавлю, что это объявление провисело недолго, и было сорвано бдительными товарищами. Когда я покупал билет на электричку, оно висело, а когда пришла пора идти к поезду, объявления уже не было. Когда я вместе с другими пассажирами вышел из поезда в Переделкине, ни у кого не было надобности спрашивать дорогу к даче Пастернака: туда двинулись почти все приехавшие. Никто и не спрашивал – все поняли, куда надо идти. Но продолжу цитату из Дм. Быкова.

Гроб поставили в столовой. На крыльцо с трудом ввели под руки огромную, располневшую Марию Вениаминовну Юдину. Играла она, играл Станислав Нейгауз, играл Рихтер. Со скрипачом и виолончелистом Юдина сыграла любимое трио Пастернака – «Памяти великого артиста» Чайковского. Потом, одна, много играла Шуберта.

Гроб был весь в цветах, мимо него беспрерывной вереницей проходили, прощаясь, люди.

Из-за толпы прощавшихся вынос тела задержали на полтора часа.

За гробом первой шла Зинаида Николаевна, ее вел артист Ливанов. Точное число пришедших проститься с Пастернаком неизвестно – мемуаристы указывают лишь, что не ждали такой толпы: называют цифры от двух до четырех тысяч человек. Точной цифры и не может быть – кто-то уходил, кто-то приехал только к вечеру. Долго, долго, медленно несли его к кладбищу по раскаленной дороге. Гроб был открыт, профиль Пастернака в последний раз плыл над переделкинской дорогой, в последний раз провожали его лес, поле, дальние поезда. Иудейское в его облике вдруг обозначилось резче: нос с горбинкой, впалые щёки.

Смуглость была почти незаметна на бледном лице. Губы и глаза запали, выражение было страдальческое и строгое. Как всегда перед дождем, с особенной силой и резкостью пахло травой, листьями, землей, нагретой корой, одуряюще пахли цветы, которые несли вслед за ним. Шли в молчании, без оркестра, без музыки. Наверное, были в той толпе люди, приехавшие не на похороны, а на политическую демонстрацию. Наверное, были и те, кому имя Пастернака ничего не говорило. Их не замечали, и не в них было дело. Люди молча, торжественно праздновали его последний праздник и последнюю победу. Вокруг цвел мир, провожая его всей прелестью раннего лета. Он плыл над дорогой, как бы в облаке перенесенных страданий, - как Тоня после родов в «Докторе Живаго»; все вины были искуплены, все страдания преодолены. Оставалось проститься.

Лидия Чуковская разглядела в толпе своего брата Николая с женой, поэтов Акима, Марию Петровых, Богатырёва, а также Риту Райт, Яшина, Любимова, Копылева, Раневскую, Каверина и Паустовского. Искусствовед Асмус произнёс короткое слово – о том, что Пастернак был великим поэтом и великим тружеником, любил свою страну и её народ. Актёр Николай Голубенцев прочёл «О знал ли я, что так бывает», Михаил Поливанов – «Гамлета».

Гроб забили и опустили в могилу, но никто не расходился. Стихи читали до ночи. Наконец полил дождь. Все разошлись.

Фрида Викторова – писательница, правозащитница – слышала, как два сотрудника известной конторы в штатском обменивались мнениями:

– А не разогнать ли нам это нарушение?

– Пусть понарушают, никуда не денутся.

Будущее показало, что это не были пустые угрозы. Когда-то был популярен такой анекдот. Старого еврея вызвали в КГБ и сказали: - У вас в Америке брат, а вы с ним не общаетесь. Садитесь и пишите ему письмо. Он начал письмо так: «Дорогой брат! Наконец-то я нашёл время и место написать тебе письмо». И то, что случилось весной 1965 года, я назвал для себя «Нашли время, и главное, место…».

Женя попросил помочь ему и Алёне привести в порядок могилу отца после установки там надгробия с контррельефом работы С. Д. Лебедевой. Дел предстояло много: надо было восстановить растоптанный цветник, убрать оставшийся мусор, укрепить живую ограду. Поэтому Женя просил меня пригласить также тех из моих знакомых и друзей, кто пожелает принять в этом участие. На это, не раздумывая, откликнулись трое молодых почитателей Пастернака, моих сослуживцев по институту «Электропроект».

Могила Пастернака на Переделкинском кладбище.

Контррельеф на надгробье работы С. Д. Лебедевой.

Проработав около часа, мы присели отдохнуть на скамью (две доски, снизу скреплённые друг с другом и опирающиеся на две бетонные тумбы). Скоро мы почувствовали, что сидение слегка пошатывается, что очень удивило Женю: сидение недавно было прочно закреплено металлическими штырями, зацементированными в гнёздах бетонных тумб.

Мы взялись за сидение, легко подняли, перевернули его и остолбенели: снизу в досках были выдолблены гнёзда с деталями подслушивающего устройства и соединительными проводами. Один длинный провод уходил в сторону ограды кладбища, отделяющей его от подсобного хозяйства пансионата старых большевиков…

Нам стало противно до омерзения, будто вляпались в грязь, а отмыться нечем. Женя извлёк из досок всю эту мерзость и положил её в карман. Прежде чем продолжить намеченное наведение порядка, пришлось вновь закрепить скамью, вернув на место и залив цементом штыри в их гнёздах.

О том, что было дальше, мне потом рассказал Женя. Через пару недель ему надоело, что эта аппаратура попадалась ему на глаза каждый раз, когда он открывал ящик своего письменного стола. И тогда он перед работой (он тогда преподавал в МЭИ) заехал в приёмную КГБ и передал всё это хозяйство дежурному. Последовал краткий диалог:

– Откуда это у вас?

– С могилы моего отца.

– А кто ваш отец?

После ответа, дежурный буркнул: «Разберёмся».

По приезде на работу Женя был вызван в отдел кадров, где сидели два вежливых посетителя (как тогда говорили, два искусствоведа в штатском). Они, то ли на самом деле не знали, что именно в это утро Женя побывал в их конторе, то ли притворялись. Во всяком случае, первый вопрос звучал так:

– Не проводили ли вы такого-то числа земляные работы на могиле вашего отца? После утвердительного ответа последовало:

– Нам стало известно, что на кладбище орудуют воры и прячут там драгоценности. Скажите, не попадалось ли вам чего-либо похожего на ожерелье?

Это было полное идиотство: ну не могли же эти деятели всерьёз думать, что преподаватель автоматики не отличит подслушивающее устройство от ожерелья. Но Женя спокойно ответил:

– Попадалось.

Посетители очень обрадовались (или сделали вид, что рады), и один из них спросил:

– А где оно?

– А я сегодня утром отвёз его вашему начальству на Лубянку, – сказал Женя

Пообещав во всём разобраться, искусствоведы в штатском несколько раз настойчиво выясняли у Евгения Борисовича, кто именно помогал ему в «земляных работах». Естественно, он говорил, что не знает, что там всегда бывает много народу, и ему всегда помогают, если в этом возникает необходимость, но ему не приходило в голову выяснять личности добровольных помощников. Благодаря этому твёрдому ответу, никому из присутствующих тогда на кладбище, в том числе и мне, не пришлось общаться с «конторой глубокого бурения».

Ещё через некоторое время Жене звонили из этой конторы и убеждали его, что среди найденных устройств (об ожерелье уже не было речи) были «изделия американского производства». Женя сказал им, что его совершенно не интересует происхождение изделий, что он заинтересован лишь в том, чтобы это безобразие не повторялось, что и должно быть предметом их заботы.

Наконец, эпизод, который я для себя назвал «Подкормка», произошёл ещё через 10 лет.

В середине 60-х годов Женя и Алёна, постоянно работая над литературным и эпистолярным наследием Пастернака, среди прочего, готовили к публикации сохранившиеся (вопреки желанию автора) рукописи его ранних поэтических опытов. Известно, что Пастернак действительно считал, что «Не надо заводить архивов, / Над рукописями трястись». Эти строки из стихотворения «Быть знаменитым некрасиво…», были его убеждением. Поэтому рукописи, особенно ранние, обнаруживались очень редко.

Женя и Алёна объяснили мне, как выявлять последовательность разных вариантов текста, и дали для такого разбора несколько черновиков Пастернака-студента. Это был для меня настоящий подарок судьбы, о такого рода занятии я мог только мечтать. К моему удивлению, я более или менее справился с этой задачей. Я и сейчас бережно храню две публикации Алёны, в заключительных абзацах которых выражена благодарность мне за помощь в работе над рукописями ранних стихов Пастернака. Одна опубликована в «Трудах по знаковым системам» Тартуского Государственного Университета, в 1969 году, вторая – в 1993 году в итальянском русскоязычном журнале. Я рассказываю об этом не для хвастовства, а для пояснения того, что произошло в начале 1975 года.

Вскоре после рождения наших дочерей-близнецов, моя жена Марина заболела, у неё пропало грудное молоко, и нам было грустно, так как мы слышали, что отечественные искусственные смеси вызывают у грудных детей либо понос, либо диатез. Но тут позвонил Женя и сказал:

– Твоим детям, наверняка, понадобится подкормка. Поэтому возьми какую-нибудь тару и приезжай ко мне.

Я не понял, что он имеет в виду, и, без особого энтузиазма, поехал к Пастернакам. Но Женя повёз меня в единственную тогда в Москве продовольственную «Берёзку», и купил 18 банок лучшего в то время в Европе датского питания для грудных младенцев.

У Жени и Алёны было трое детей, и им самим было нелегко. В СССР тогда ни самого Пастернака, ни работ о нём не публиковали, а от 80% до 98% гонораров за редкие зарубежные публикации отбирало советское государство. Кроме того, часть их работ были безгонорарными, публиковавшимися в зарубежных университетских изданиях.

Когда я, смущаясь, сказал, что мне неловко принимать от него дорогой подарок, последовал такой обмен мнениями:

– Ну, если тебе так неловко, считай, что это – гонорар за твою помощь в работе над рукописями раннего Пастернака.

– Какой там гонорар! Неужели ты, чудак, не понимаешь, что я это делал для собственного удовольствия?

– Нет, – ответил Женя, – это ты – чудак, если не понимаешь, что и я делаю это именно для своего собственного удовольствия!

Мне оставалось только от всей души поблагодарить Женю.

Это питание было безопасно для грудных детей, и надо было видеть, с каким удовольствием наши девочки его поглощали!